|

|

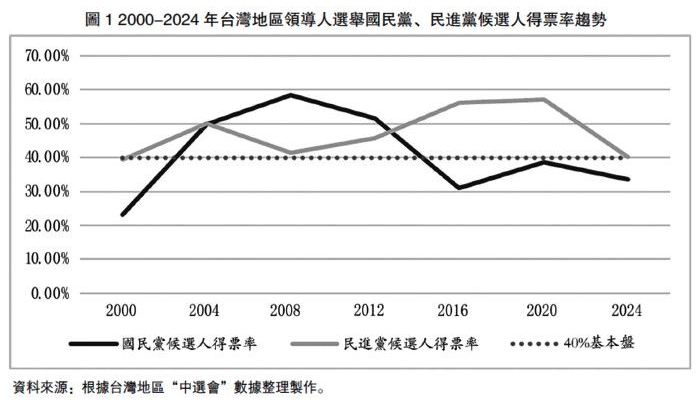

| 圖1:2000-2024年台灣地區領導人選舉國民黨、民進黨候選人得票率趨勢 |

|

| 表1:2000-2024 年台灣地區主要政治選舉情況 |

中評社╱題:“邁向‘長期執政’?——民進黨的執政迷思與困境” 作者:周國軍(北京),中國人民大學國際關係學院博士生

【摘要】台灣地區的政治在2024年選舉結束之後,進入了一個新階段。從台灣地區內外部局勢來看,民進黨連續第三次贏得島內領導人選舉,引發了島內外對其未來是否會長期執政的猜想。在過去幾次的選舉中,民進黨對自身勢力的整合、對輿論和選舉議題的操縱都強於其主要競爭對手國民黨;近十多年,台灣社會與選民結構的變遷以及國民黨的衰落,也有利於民進黨;在中美競爭的大背景下,民進黨還得到以美國為主的外部勢力支持。這些因素的叠加,不僅使民進黨連續三屆執政,還激發其追求未來長期執政的野心。然而,島內政治和台海局勢極為複雜,民進黨謀求長期執政的企圖面臨諸多現實挑戰。首先,島內競爭性的政黨體制、權力分立的政府體制以及選舉政治的不確定性將是民進黨繼續執政的制度性約束;其次,島內所謂“民主社會”的政治文化、藍綠對抗的政治社會和經濟衰退的壓力正在動搖民進黨“綠色威權”統治的民意基礎;最後,在島外因素方面,大陸反“獨”促統的系統舉措、中美管控競爭中的美國“疑賴論”以及“特朗普2.0”時期的美國對台政策調整也讓民進黨未來的執政前景一片黯淡。更重要的是,在國家完全統一的歷史確定性面前,如果民進黨不改變台獨立場,必然會被歷史大勢所拋棄。

引言

2024年1月20日,台灣地區領導人、立法委員的“二合一”選舉落下帷幕,民進黨候選人賴清德以“少數票”①贏得台灣地區領導人選舉,民進黨“僥幸”得以繼續執政。對於台灣地區而言,這是自2016年以來,民進黨連續第三屆執政,也是台灣民主化轉型以來,民進黨第五屆執政。然而,2024年民進黨繼續當政打破了2000年以來兩黨輪流執政的所謂“規律”。儘管民進黨連續贏得三屆(2016年、2020年、2024年)地區領導人選舉尚不足以判斷台灣民主的走向,但是在兩岸關係持續緊張而島內力量格局日益複雜的情況下,賴清德2024年的勝選仍然引發了島內外對民進黨是否會長期壟斷政權的聯想和擔憂。然而,從當前民進黨的執政環境看,其要邁向長期執政這一目標,不但受到島內政治體制、社會經濟環境等內生性因素的束縛;在島外也面臨兩岸關係、國際局勢等外部因素複雜變化的牽制,民進黨未必會因此獲利。

一、民進黨連續三屆執政的現實態勢

台灣地區在民主化轉型過程中,逐漸形成以選舉為中心的政治生態。台灣地區領導人、地方縣市長以及一些重大事項分別通過所謂的“二合一”、“九合一”以及公投等制度化的選舉投票機制來完成。2000年,民進黨候選人阿扁獲得選舉勝利,打破了國民黨對台灣地區政權的長期壟斷,此後的2008年和2016年,台灣政壇接連出現兩次政黨輪替(見表1),以至於西方學者斷言台灣政治已進入所謂民主鞏固階段。按照這種認知邏輯,如果2024年選舉出現第四次輪替,似乎更合乎人們對政黨輪流做莊的自由民主選舉的理解,更何況民進黨的蔡英文總統當局在過去8年執政表現也是乏善可陳、民怨頗深。然而,台灣的選舉機制并不是為保證政黨輪流上台或政權的定期更替而設計的,民進黨依舊憑藉四成得票率繼續贏得選舉,保住了執政地位。2024年民進黨勝選在制度上有著重大的影響,首次打破了政黨兩屆輪替的“規律”,更打開了人們對於民進黨會否長期執政下去的想象之門。國民黨和民進黨政治實力的消長,可以透過候選人得票率清晰地看到(見圖1)。

[圖1:2000-2024年台灣地區領導人選舉國民黨、民進黨候選人得票率趨勢]

縱觀2016年以來台灣的三次地區領導人選舉,民進黨連續贏得選舉、第四次政黨輪替沒有出現的原因主要有如下方面。

第一,民進黨對黨內和綠營內部的整合能力較強。台灣政治中的一大特色就是派系政治,不論是國民黨還是民進黨,其內部都存在大大小小的政治派系。相比較而言,民進黨在派系整合方面做得要比國民黨好。2020年台灣地區領導人選舉前,民進黨內部派系就發生分歧,“新潮流系”的賴清德對蔡英文總統的連任發起挑戰,賴失敗後雖有不甘,但仍接受結果并協助蔡英文總統參選。在2024年選舉中,賴清德之所以能够以黨主席身份拿下民進黨候選人提名,并且保住民進黨四成的“綠營”基本盤,也離不開“新系”和“英系”結盟。②除了對黨內派系的整合,民進黨對於“泛綠”陣營的整合也遠較國民黨成功,如興起於“太陽花學運”的“時代力量”、2022年成立的“黑熊學院”以及下文將提及的“青鳥”都是民進黨重要“側翼”。

第二,民進黨具有較強的議題設置與輿論操弄能力。在多黨競爭的選舉政治中,政黨為獲取選民支持一般會拋出甚至炒作某些議題以吸引選民關注。在台灣選舉中,民進黨操弄、炒作議題能力可謂是爐火純青。2016年台灣地區選舉前夕,民進黨大力炒作的“周子瑜事件”成為壓垮國民黨的最後一根稻草;2020年選舉前,民進黨不失時機,充分利用香港“反修例風波”渲染“芒果亁”(亡國感)。直到民進黨在2022年“九合一”選舉失利前,“抗中保台”都是民進黨屢試不爽的“神主牌”。在議題操弄和炒作過程中,各政黨控制的“網軍”在相關網絡社交平台上(Facebook、YouTube、PTT等)相互攻防。③而在“網軍”的培養和使用方面,民進黨相對於國民黨更有經驗,也更有優勢。

[表1:2000-2024 年台灣地區主要政治選舉情況]

第三,台灣選民結構出現有利於民進黨的變遷。在競爭性選舉政治中,爭取選民是政黨贏得選舉的決定性因素。由於“去中國化”理念的長期滲透,台灣的中間選民特別是年輕世代逐漸被“綠化”的趨勢越來越明顯。自李登輝開始,台灣經歷了1999年的“88課綱”到2019年的“108課綱”的調整變革,課綱內容不斷向著“去中國化”、“台獨教育”方向改革。在這種教育體系中成長起來的台灣年輕人,尤其是以“太陽花學運”為代表的台灣年輕世代,被稱為“天然獨世代”,正是因為他們接受的是台獨化的課綱教育,沒有對大陸的認同感,他們在涉及統“獨”議題的立場爭論中,或者緘默迴避,主張不統不“獨”,或者更傾向於支持民進黨。

第四,國民黨的組織能力、論述能力和號召能力處於持續衰落中。國民黨內權力鬥爭激烈,黨內派系難以達成共識。不論是2016年選舉前國民黨“換柱”、2020年韓國瑜的失利,還是2024年的侯友宜與郭台銘爭奪候選人提名,均表明國民黨無法以選舉為目標整合內部派系資源。相反,國民黨內部鬥爭引起了部分民衆的反感,直接影響到國民黨的得票。同樣重要的是,國民黨在兩岸政策方面對“九二共識”立場搖擺,既造成黨內精英分歧,又難以贏得台灣民衆認可。另外,國民黨還缺乏整合包括“藍營”、“白營”在內的“非綠”勢力的意願和能力,無法形成下架民進黨的合力。這也導致在歷次選舉中,國民黨一直面臨“泛藍”陣營親民黨、新黨的分票問題。④而在2024年選舉中,國民黨本來有機會同柯文哲領導的“白色力量”匯合,以實現下架民進黨的目標,但是“藍白合”最終未能成功,雖然有柯文哲和民衆黨方面的原因,但是作為遠比民衆黨大得多的老牌政黨,國民黨方面的原因更為突出。

第五,美國的長期介入日益有利於民進黨。台灣島內政治事實上缺乏自主性,以美國為主的外部勢力通過多種方式和渠道,長期干預和控制台灣政局。在中美戰略競爭的大背景下,一個“反中、抗中”的台灣顯然更符合美國戰略利益的需要。自蔡英文總統時期起,民進黨當局不僅渴望加入美國的印太戰略同盟,而且竭力在意識形態上拉近與美國的距離,加入美國的所謂價值觀同盟。儘管美國對民進黨台獨言行的可能後果有所防範,但民進黨不僅在價值觀上,而且在對中國大陸的態度上,都更契合美國應對中國崛起的需要,因而更能得到美國的青睞。

上述因素叠加在一起,不僅使民進黨順利執掌了三屆政權,同時還傳遞出民進黨未來仍將繼續執政的重要信號。但是,值得注意的是,島內政治和台海局勢的複雜性決定了任何一種預測都需要考慮正反兩面的可能性,事實上,民進黨未來執政命運面臨更為嚴峻的挑戰,因為客觀上存在一些力量巨大甚至難以抗拒的阻礙性因素,這些阻礙性因素主要來自島內制度、社會經濟環境以及外部局勢的變化。

二、島內制度環境的內在規制

政治制度環境是政黨執政的重要支撑,良好的制度環境能够為政黨執政提供穩定的制度支持,而扭曲的制度環境則會激化政黨競爭,破壞政治秩序。台灣地區自政治轉型以來,雖然努力向著西式民主制度靠攏,如在政黨制度上發展為多黨競爭制;在政府體制上,建立了“三權分立”的體制;在選舉上確立了總統直選、立法委員選舉。然而,這套體制在實際的運作中,卻呈現派系鬥爭不斷、政黨鬥爭毫無底綫的亂象,以至於被稱為“民主的怪胎”。在政黨體制、政府體制以及選舉制度被異化的民主政治中,民進黨難以獲得長期執政的制度條件。

首先,台灣地區的競爭性政黨體制難以為民進黨長期執政提供制度性支持。1987年台灣地區“解嚴”後,其政治轉型的重要成就便是競爭性政黨體制的建立和發展,這使得以民進黨為代表的反對力量有機會參與公權力競爭。換言之,台灣地區的公權力從國民黨威權壟斷的“有主之物”,變為人人可奪的“無主之物”。2024年選舉後,民進黨打破“規律”,連續三屆掌握政權,并沒有改變公權力的“無主性”,如其繼續掌權反而使得對公權力的競爭更加激烈。政治轉型後的台灣地區是典型的兩黨制政治,具有天然的“輪流執政”傾向。在當前台灣地區“一大、一中、多小”政黨格局中⑤,國民黨仍是民進黨繼續執政的最大挑戰者。近些年,國民黨深陷內憂(老齡化、派系鬥爭)外患(執政的民進黨打壓)的困境,反而成為其推行“內造化”、“輕量化”、“扁平化”以及“年輕化”改革的動力。2024年選舉中,國民黨新任40歲以下年輕立法委員當選9位,是三黨(國民黨、民進黨和民衆黨)之中最多的。國民黨以提振實力為中心的改革努力,以及未來可能繼續重現的“韓國瑜”、“柯文哲”等平民政治現象,都將中斷民進黨繼續執政的趨勢。

其次,“權力分立”的政府體制是民進黨長期執政的制度約束。雖然台灣地區表面上仍具有“五權分立”的制度設計,但在多次的修憲之後,考試院、監察院被邊緣化,形成總統及行政院與立法院、司法院事實上的“三權分立”體制。⑥“三權分立”的形塑,使得“制衡”而非“合作”成為台灣地區政府權力關係的主軸。2024年“二合一”選舉中,民進黨雖贏了總統,卻輸了立法院,國民黨以一席領先的優勢,成為了立法院第一大黨,并最終由國民黨韓國瑜、江啓臣當選正副“院長”。當兩黨各自掌握“立法權”、“行政權”,這兩種類型的公權力相互傾軋就愈發嚴重。所以,選舉的落幕衹是新一輪政治鬥爭的開始,國民黨聯合民衆黨立委,試圖通過所謂的“國會改革法案”,擴大立法院權力,加強對總統所掌握的“行政權”的監督和制衡。而走馬上任的賴清德以及民進黨當局自然不希望被鉗制,在立法院內,民進黨黨團極力阻止該法案審讀程序,在外還組織“青鳥行動”,利用民粹動員施壓藍營的“修法”行動。在“立法”與“行政”的相互掣肘中,台灣地區政府體制陷入福山(Francis Fukuyama)所說的“否決政體”(Vetocracy)的漩渦。在“否決政體”中,執政黨不僅難以落實其施政綱領,還會引發民衆對於其執政無能的失望和不滿,這些不滿將成為民進黨繼續執政的重要障礙。

最後,選舉問責機制以及選舉政治的不確定性。代議制民主選舉的核心是一種問責機制,選民被賦予監督的權力,可以根據執政者的施政績效投票選擇保留或更換執政者。從2008年之前的複數選區單記不可讓渡制(Single-Nontransferable vote,SNTV)到之後的“單一選區兩票”并立混合制,台灣地區選舉規則的變化使得台灣政黨愈發注重四年一次的選舉游戲而忽視應該承擔的治理職責。島內學者蘇起指出,民進黨培養的大多是善於選舉的政客,他們沒有能力也無心於本職工作。⑦民進黨自2016年上台以來至今,島內長期存在的“五缺”問題(缺電、缺水、缺工、缺地以及缺人)不僅沒有得到緩解反而愈發嚴重,在新冠疫情期間,島內發生的“雞蛋”、“疫苗”等弊案也持續拉低了民衆對民進黨的執政滿意度。面對民進黨的腐敗和糟糕的執政績效,台灣民衆衹能通過投票表達他們的抗議和不滿,這也導致了賴清德在2024年選舉中僅能維持綠營基本盤,而無法爭取更多的中間選票。

選舉過程還會受到選舉規則、競選策略等多方面因素影響,在選票統計出爐前,誰也無法斷言選舉結果。在台灣選舉中,有意製造或炒作一些突發事件,以扭轉選情的極端選舉策略成為台灣政黨慣用伎倆,⑧如2019年民進黨利用香港“反修例風波”操弄島內輿論。這些極端選舉策略,成為島內政黨出奇制勝的“絕招”。此外,在野勢力的異軍突起(如韓國瑜掀起的“韓流”)以及在野勢力可能的聯盟等不確定選舉狀況,都會讓選舉充滿變數。

|